年长的同志可能对毛泽东的《蝶恋花·答李淑一》这首词印象深刻。这首词曾在全国各地的报刊上广泛发表,并编入高中的《语文》教材,广为传颂。词的首句“我失骄杨君失柳”,其中的“骄杨”指的是毛泽东的妻子杨开慧,“柳”则指革命先驱柳直荀,而“君”正是故事的主人公李淑一。

第一,李淑一是怎样的一个人?

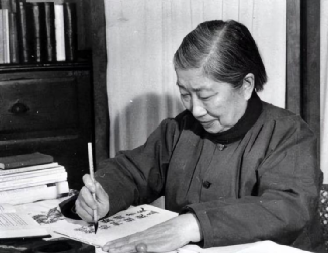

李淑一“知书达理”。她是长沙望城人,出身书香门第,父亲李肖聃是毛泽东尊称为“老师”的著名教育家和学者,与杨昌济等人交往密切,声望极高。李淑一从小在良好家庭教育的熏陶下,勤奋好学,热爱书法,擅长古典文学,后来也颇有建树。

![]()

李淑一“思想进步”。她与杨开慧是长沙福湘女中的同学,关系要好,深受杨开慧妇女解放思想的影响。1924年,经杨开慧介绍,李淑一与毛泽东的革命战友柳直荀结婚。婚后,柳直荀一边办学,一边开展爱国运动,李淑一全力协助,积极投身革命,两人志同道合,相濡以沫,并生育了一个女儿和一个儿子。

李淑一“意志坚定”。1927年“马日事变”爆发后,国民党悬赏重金捉拿柳直荀,并查获了柳直荀寄回的家信,李淑一因此被捕入狱。在狱中,她遭受严刑拷打,但始终没有透露组织的任何秘密,也不答应与柳直荀脱离夫妻关系。后来,经过李、柳两家多方努力,才将她保释出狱。此后,李淑一与柳直荀失去联系,直至1933年她才得知丈夫已在湖北监利牺牲,她悲痛欲绝,含泪写下了《菩萨蛮·惊梦》一词,将对丈夫的哀思寄托于诗词之中,也为后来毛泽东写下《蝶恋花·答李淑一》埋下了伏笔。

二、李淑一为何来到桥头河?

李淑一出狱以后,被国民党扣上了“著名共匪之妻”的罪名,特务对她进行监视居住,不许她离开长沙。由于这个特殊身份,李淑一很难找到工作,所幸的是,李淑一为师范毕业,她找了一份家庭教师的工作,仅靠微薄的收入勉强维持一家三口的生活。 1939年,在两位好友的邀请和担保下,她来到当时设在桥头河双璧园的省立第一临时中学附小教书。1940年,因校长罗希伯非常欣赏她的才华,聘请她到办在桥头河归盘园的省立一中初中部担任国文教员兼班主任。

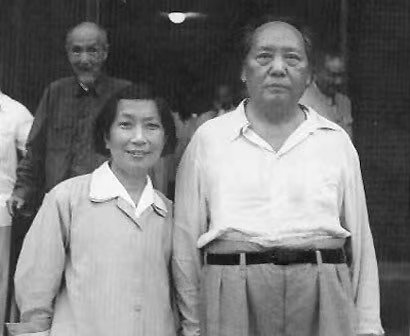

在此期间,李淑一一边教书,一边抚育儿女,生活极为拮据。这个时候,有不少同事劝她再成立一个家庭,为她分担生活的重担,但她都予以拒绝,并一生再未婚配,始终信守与丈夫早年的约定:一定要培养两个子女上大学。当时,她将两个子女都送在七星街的省立一中高中部就读,在她的精心培养下,两个子女都非常优秀。女儿柳挹群后来考入国立师范学院音乐系,毕业后担任过教员、编辑,后调入湖南省文联工作;儿子柳晓昂考上上海交通大学电机系,后在国家计委工作,与朱镕基总理是同事。1959年,毛泽东回湖南考察期间,专门会见了李淑一并合影留念,并表达了对革命后代成长成才的欣慰,以及对李淑一坚贞不渝精神的充分肯定。在1998年纪念柳直荀烈士诞辰一百周年时,朱镕基总理亲自出席,对既是烈士遗孤、又是同事的柳晓昂给予高度评价,并感慨“直荀前辈亦当含笑于九天之上”。

第三,李淑一后来怎么样了?

李淑一在桥头河度过了将近八年的时间。1947年,李淑一随同省立一中搬回长沙以后,就回到了母校福湘女中,后来改为长沙市第十中学,也就是现在的长沙市电子工业学校任教。1951年,李淑一加入中国民主同盟,长期以教育工作者和革命遗属身份参与社会活动。

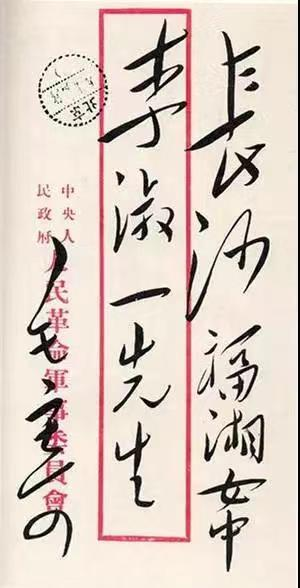

在1957年的时候,李淑一看到了《诗刊》上发表的毛泽东18首诗词以后,就写信给毛泽东,并附上当年自己所作的《菩萨蛮·惊梦》,请求毛泽东指正。收到信以后,毛泽东回信并写下了《蝶恋花·答李淑一》,既回应了李淑一对丈夫的思念,也寄托自己对妻子杨开慧和战友柳直荀俩位烈士的怀念。

正是由于毛泽东的这首词,李淑一声名远播、全国闻名,但她并没有因这层关系而谋求任何特殊待遇,而是继续在平凡的人民教师岗位上无私奉献,直至1958年退休。

李淑一一生共与毛泽东有过四次书信往来,大部分内容主要为文学方面的交流。但有一次,也是仅有的一次,她向毛泽东提出了私人请求。那是在1959年建国10周年的时候,她写信请求在十一国庆阅兵时,能够登上天安门城楼观礼。但当时毛主席并没有直接答应,而是回复她说上天安门观礼要相关部门审批,但他可以去打听一下。后来,经有关部门审批,李淑一收到了中央统战部发来的请帖,她以一名“爱国民主人士”身份、又是一名优秀人民教师的名义登上了天安门城楼,观看了国庆阅兵仪式。

退休后,李淑一就一直定居在北京工作的儿子柳晓昂家里,直到1997年6月,李淑一逝世,享年96岁。

作者:黄昂

推荐阅读:

加点深海的味道,湖南五

加点深海的味道,湖南五

长沙两家爱心公益机构联

长沙两家爱心公益机构联

吴亦凡最新封面曝光 花

吴亦凡最新封面曝光 花